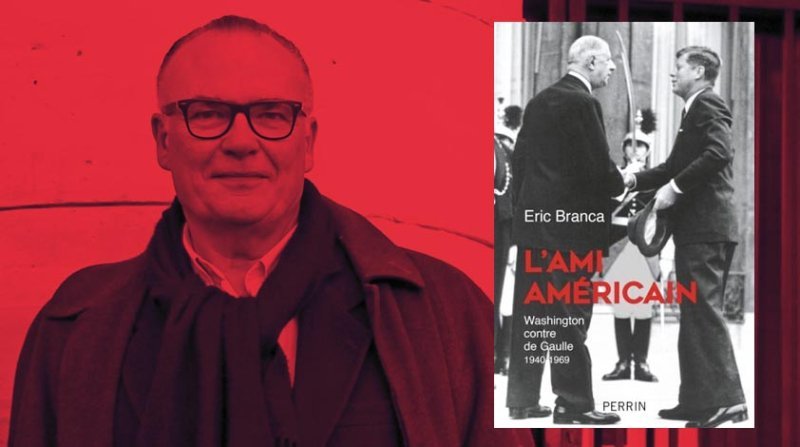

Historien et journaliste, Éric Branca vient de consacrer une étude très documentée à la lutte d’influence qui, durant près de trente ans, opposa les États-Unis au général de Gaulle (L’ami américain – Washington contre de Gaulle, 1940-1969, Perrin, août 2017).

Au-delà des révélations majeures que contient l’ouvrage, nourri des documents déclassifiés qu’a pu consulter l’auteur, ce récit illustre surtout la stratégie déployée par l’hyperpuissance américaine quand un allié, si loyal soit-il à ses engagements, refuse d’abdiquer ses intérêts vitaux.

Dans l’entretien qu’il a accordé à Bruno Racouchot, directeur de Comes Communication, Eric Branca insiste sur l’un des aspects les moins étudiés en même temps que le plus crucial de cet épisode dont les conséquences se font, plus que jamais, sentir aujourd’hui : la guerre de l’information menée par Washington pour convaincre les Français que quiconque ne partageait pas, en tous points, la vision du monde des États-Unis, était un adversaire potentiel.

Pourquoi avoir choisi de revenir sur l’affrontement entre les Etats-Unis et de Gaulle? L’essentiel n’était-il pas déjà connu?

ÉRIC BRANCA : Si tout le monde se souvient de la crise provoquée par la sortie de la France du commandement intégré de l’Otan (1966) ou des crispations – le mot est faible ! – consécutives à la condamnation, par de Gaulle, de la politique américaine en Asie du Sud-Est, il importait à mes yeux de revenir sur la généalogie de cet affrontement qui, on l’oublie trop souvent, remonte à 1940… Mais aussi sur ses conséquences, qui sont loin d’être soldées. Or si d’excellents ouvrages ont pu s’attacher à en décrire les péripéties, il est rare qu’on se soit intéressé à l’essentiel : le fil rouge de la politique américaine qui, à de très rares exceptions, n’a jamais été rompu depuis qu’à la faveur de la Seconde guerre mondiale, la Maison Blanche s’est invitée dans les affaires européennes.

Pour atteindre leur but – faire perdre aux nations du vieux continent, saignées à blanc par le conflit, toute velléité d’indépendance – les États-Unis ont développé une stratégie d’influence d’une ampleur absolument inédite. Et c’est de cette stratégie que traite d’abord mon livre. Seul obstacle : la France du général de Gaulle qui, entre 1944-1945 et, surtout, entre 1958 et 1969, n’a pas voulu suivre le destin de l’Angleterre, de l’Allemagne ou de l’Italie qui, chacune pour des raisons spécifiques, ont accepté sans difficulté le tutorat de Washington. D’où la réputation « d’anti-américain » qui lui a été faite outre-Atlantique et qui en dit long sur la conception des alliances défendue par le Département d’État. Comme j’essaie de le montrer dans mon livre, le Général n’avait aucune hostilité, bien au contraire, à l’égard de la nation américaine – c’est même d’emblée à elle qu’il pense quand, le 18 juin 1940, il parle des « forces immenses (qui) n’ont pas encore donné » et qui, « un jour écraseront l’ennemi ». Mieux : quand la paix du monde a été en danger, lors de la construction du Mur de Berlin (1961) ou de l’implantation des missiles soviétiques de Cuba (1962), il a toujours, sans délai et avec fermeté, pris le parti de l’allié américain. Son unique objectif était que la France garde ses mains libres et qu’à l’occupation par l’envahisseur allemand ne succède pas une occupation par le libérateur américain. Laquelle, comme je le rappelle, était programmée dans ses moindres détails sous les espèces de l’AMGOT (Allied Military Government for Occupated Territories) et de sa monnaie de singe, le « billet drapeau »…

A tant faire de présenter comme un adversaire celui qui revendique seulement le plein exercice de sa souveraineté, Washington et ses relais médiatiques ont usé d’une arme à double tranchant qui, elle, a vraiment nourri l’anti-américanisme. S’il suffit de vouloir défendre ses intérêts pour être catalogué comme « anti-américain », on imagine sans peine le critère à remplir pour être perçu comme pro-américain : oublier jusqu’au sens du mot liberté. Un peu gênant pour ceux qui, justement, s’en font les promoteurs tous azimuts !

D’où les faveurs, que vous décrivez avec force détails, dont ont bénéficié jusqu’en 1942 – et pour certains jusqu’en 1944 – quelques personnalités influentes de Vichy?

ÉRIC BRANCA : Bien sûr ! Si Roosevelt ménage Pétain, soutient à bout de bras Weygand puis Darlan en Afrique du Nord, et laisse l’OSS [ndlr : la future CIA] imaginer, en 1944, des combinaisons rocambolesques pour faire de Laval l’instrument d’une éviction de De Gaulle, ce n’est évidemment pas par sympathie pour ces personnages: c’est parce qu’il sait qu’en s’appuyant sur des gens rompus à « collaborer » et qui, de surcroît, ont beaucoup à se faire pardonner, il évacue le risque de se retrouver, une fois la victoire acquise, confronté à une France rebelle… « Résistante », sans faire de mauvais jeu de mots ! Ce qui explique l’apostrophe fameuse du Général : « Ce n’est pas à Hitler que Roosevelt fait la guerre, c’est à moi ! ».

Pourquoi ? Parce qu’en adepte de la Realpolitik, le président américain – et au-delà, ce qu’il est convenu d’appeler « l’État profond américain », autrement dit le lobby militaro-industriel, indissolublement lié au département d’État – voyait dans l’effondrement français de 1940 une occasion historique unique de s’engouffrer dans le vide politique créé par cet évènement que personne – pas même Hitler ! – n’avait imaginé si subit ni surtout si profond.

De ce collapsus intégral, l’historien américain William Langer qui, pendant la guerre, fit partie de la branche Recherche et analyse de l’OSS, avait tiré cette conclusion : « L’histoire moderne n’a enregistré que peu d’évènements aussi catastrophiques que la défaite de la République française en juin 1940. Depuis la campagne éclair de Napoléon contre la Prusse en 1806, aucune grande puissance militaire n’avait été frappée aussi brutalement et aussi inexorablement par le destin ». Aux yeux de De Gaulle comme à ceux des Américains, la France a bel et bien « roulé du haut de l’histoire, jusqu’au fond de l’abîme ». Toute la différence est que le premier va mettre toute son énergie à lui faire remonter la pente, tandis que les seconds n’en verront pas, c’est le moins qu’on puisse dire, la nécessité…

Dès lors, tout se comprend, et tout s’enchaîne. Tant que l’Amérique n’est pas entrée en guerre contre l’Allemagne, l’identité d’intérêt entre Washington et Berlin est totale. La France réduite à un rôle ancillaire sur le continent, voilà qui convient parfaitement au vainqueur du moment, celui de 1940 comme celui de 1945 ; même chose pour l’Empire, soustrait à l’influence gaulliste par Vichy et qui, symétriquement, s’ouvre aux intérêts américains (accords Weygand-Murphy de 1941 et Clarke-Darlan de 1942). Une fois l’Allemagne éliminée, l’Amérique n’a plus qu’à parachever l’opération en se faisant la championne de l’indépendance de nos colonies, ce qui explique le soutien apporté par Washington à la rébellion indochinoise puis au FLN. Quitte, ayant échoué, à soutenir l’OAS dans l’espoir que celle-ci éliminera de Gaulle, j’apporte des précisions utiles sur la question…

Le moins que l’on puisse dire est que tout cela n’a pas été couronné de succès…

ÉRIC BRANCA : Sur l’instant, évidemment non. Mais sur le long terme, qui l’a emporté ? Ne pouvant éliminer politiquement de Gaulle, Washington a gagné, a posteriori, le bras de fer engagé de son vivant : influencée par le soft power américain qui est allé jusqu’à enrôler Hollywood dans sa croisade [voir p. 3 et 4], la bourgeoisie française l’a laissé tomber en 1969 pour lui préférer Pompidou, auquel s’étaient ralliés la plupart des partisans du « non » au referendum. Et ce dernier disparu, tous ses successeurs, Jacques Chirac compris, même s’il a refusé de cautionner la folle aventure de George Bush Jr. en Irak, sont revenus « step by step » (l’anglicisme s’impose !) dans le giron de l’Otan que nous avait fait quitter le fondateur de la Ve République…

Quelle sera la prochaine étape ? On voit bien que depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, un nouveau pas est franchi : la Russie contre laquelle il multiplie les sanctions est désignée comme un agresseur potentiel alors que c’est l’Otan qui, depuis 20 ans, s’est rapprochée de ses frontières, au mépris de l’engagement solennel pris par Bill Clinton de ne pas profiter de la dissolution du Pacte de Varsovie pour enrôler sous la bannière étoilée les anciens affidés de Moscou ! Quand le Général avait quitté l’Otan, c’était, disait-il, pour que la France ne soit pas entraînée malgré elle dans un conflit étranger, voire opposé, à ses intérêts vitaux. Nous voici revenus dans un système d’alliance qui fait penser au mot de Loyseau, le légiste préféré de Richelieu : « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les traités »…

Propos recueillis par Bruno Racouchot