Small is beautiful. C’est par ces mots passés à l’état de slogan que l’économiste Ernst F. Schumacher s’est fait connaître du grand public. Rien ne résume mieux l’idéal populiste de l’historien américain Christopher Lasch, pour lequel tout ce qui était petit n’était pas seulement beau, mais salutaire et sacré, profession de foi qui traverse tous ses livres et qui ne pouvait que heurter au pays du « bigness », du gigantisme et des tailles XXL. À cette hubris dévoyée, Lasch opposait les vertus originaires de la petite bourgeoisie américaine, gardienne de l’idéal des pionniers. Là où ses pairs intellectuels ne voyaient que provincialisme étroit, xénophobie latente, passéisme borné, il célébrait au contraire le prosaïsme enchanté des existences ordinaires, cet homme de peu (the common man) spécifique à « l’Amérique du milieu » et qui offre les garanties d’une vie bonne et authentiquement démocratique : un idéal de vie sans ostentation, marqué par le goût de l’indépendance, l’amour des valeurs familiales et la défense des solidarités concrètes.

La sociabilité naturelle de l’homme

Comme Luc Dietrich, le trop oublié auteur du Bonheur des tristes, Lasch croyait que « l’homme est un animal de petite compagnie ». Son horizon naturel est la famille, les amis, le voisinage, le travail, ainsi que nous le rappelle l’un de ses livres les plus ambitieux, Un refuge dans ce monde impitoyable. La famille assiégée (1977, trad. française : Bourin Éditeur, 2012). Ce n’est point là une philosophie du repli, mais la seule mesure possible de l’homme, cette « taille de l’homme » chère à Ramuz, ni trop grande, ni trop petite. Cela même que Lasch a magnifié dans une œuvre puissante, originale et prémonitoire, qui s’est construite en marge de l’écume médiatique et des engouements universitaires, loin des « idéologies à la mode », pour reprendre une expression d’Alain de Benoist, qui a été l’un des premiers à mettre à la portée du public francophone les livres de Lasch. Il n’est du reste pas interdit de voir dans le chef de file de la Nouvelle Droite française l’équivalent hexagonal de l’Américain. Parti de la droite radicale, il a fait en sens inverse le même chemin que Lasch pour aboutir à des conclusions dont beaucoup sont voisines. Deux penseurs inclassables. Trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche.

Ce qui frappe au premier abord dans l’œuvre de Christopher Lasch, c’est son extraordinaire sérieux. Son auteur croyait de toutes ses forces au sérieux de la vie et à sa précarité métaphysique. Rien ne tient qui n’a déjà duré. Or, qu’est-ce qui a traversé les siècles et nous vient du fond des âges ? Ce que Marcel Mauss appelait « le roc de la morale éternelle » et dont Lasch chercha les traces dans l’univers mental de la petite bourgeoisie. Plus que tout, il partageait avec les hommes de l’ancien temps la conviction que l’on ne peut faire l’économie de ce sentiment étrange, tout à la fois psychologique et religieux – la honte. Elle seule nous préserve de l’obscène. Or, les modernes ont entrepris d’abolir la honte. Ainsi triomphe ce que l’on pourrait appeler la common indecency, l’hommage du vice moderne à la vertu orwellienne.

Historien des mœurs entremêlant histoire sociale et histoire religieuse, formé à l’école de la sévère théologie protestante et de la sombre anthropologie freudienne, nourri d’un pessimisme radical et volontariste (le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté, selon les mots de Gramsci), il portait sur les choses un regard de moraliste à l’âme inquiète et défendait une conception tragique de l’existence.

L’adieu à la gauche

Au fil des ans, sa pensée s’est délestée des références inutiles, longue ascèse intellectuelle. Ainsi est-il revenu de tout, sauf de l’essentiel. Comme Ulysse, il a fait un long voyage intellectuel, depuis le Nebraska, où il est né en 1932, jusqu’à sa mort prématurée, en 1994. Diplômé d’Harvard et de Columbia, historien de formation, professeur de son métier, intellectuel de son état (critique autant qu’organique), il fera d’abord un bout de chemin avec ce qu’on appelait dans les années 1960 la New Left, la Nouvelle Gauche, à qui il ne tardera pas à reprocher son pharisaïsme atavique, toute nouvelle qu’elle fût, elle qui ne jurait (déjà) que par les exclus et les minorités. Mais la principale critique qu’il adressera à sa famille d’origine, outre sa condescendance dédaigneuse à l’égard des majorités (forcément réactionnaires), c’est de s’être abandonnée sans réserve à l’idéologie du progrès, ce que son principal disciple en France, Jean-Claude Michéa, désignera sous le nom de « complexe d’Orphée », qui interdit à la gauche progressiste de se retourner sur le passé sous peine de disparaître. Puis il orientera ses recherches vers le marxisme (Gramsci et Lukács) et les penseurs de l’école de Francfort (Adorno et Horkheimer), à qui il sera redevable de sa théorie de la culture – dont son long article, Culture de masse ou culture populaire ? (1981, trad. française : Climats, 2001), donne un aperçu éclairant –, tout en prenant ses distances avec l’antifascisme maniaque et caricatural d’Adorno.

Chemin faisant, Lasch va se retrouver seul, intellectuellement parlant. Par-là, il était mûr pour renouer avec une tradition engloutie, le populisme agrarien, météore qui a traversé le ciel états-unien à la fin du XIXe siècle. À sa manière, il renouvelait le geste de Péguy en France, d’Orwell en Angleterre, de Vassili Rozanov en Russie, et (re)découvrait la critique populiste du progrès lancée à l’aube de la révolution industrielle par les « fractions les plus modestes de la classe moyenne » qui défendaient des formes artisanales et précapitalistes d’organisation du travail, premiers laissés pour compte du progrès : petits propriétaires, artisans, commerçants, métayers, paysans, autant de confettis sociaux broyés par la machine industrielle et que Marx va enterrer de tout son mépris dans Le manifeste communiste, évoquant des classes « réactionnaires [qui] cherchent à faire tourner la roue de l’histoire à rebours ».

Un monde de producteurs

C’est dans son chef-d’œuvre, Le Seul et vrai paradis (1991, trad. française : Champs/Flammarion, 2002), que Lasch va reconstituer, morceau par morceau, cette physiologie du populisme sur la base de la révolte agrarienne qui a vu le jour dans les États du Sud des États-Unis, au seuil des années 1880, quand de petits paysans se dressèrent contre les monopoles et la finance, tentant d’abord « de se regrouper en coopératives, puis de créer un troisième parti politique entre républicains et démocrates », ainsi que le rappelle Edward Castleton dans un numéro de la revue Critique consacrée au populisme, seule alternative possible au two party system. De cette tentative avortée, Lasch dira qu’elle ne fut « ni socialiste, ni sociale-démocrate, [mais] à la fois radicale, révolutionnaire même, et profondément conservatrice ». On a là, dessiné à grands traits, les contours paradoxaux de son populisme, qui va emprunter à quantité de traditions, souvent antagonistes, mais dont la recombinaison moléculaire déterminera sa vision du monde, des choses et des hommes.

Ainsi Lasch reprendra-t-il à Lincoln son idéal d’une « République de producteurs » ; aux Pères fondateurs et aux penseurs libéraux, le principe, à ses yeux inconditionnel, suivant lequel la possession de la propriété est la condition préalable à l’exercice de la citoyenneté. Parallèlement, il nourrira son populisme d’éthique protestante, sans négliger la « philosophie de la loyauté » développée par Josiah Royce, ni l’apport des « personnalités paradoxales », Thomas Carlyle, Ralph Waldo Emerson, William James, George Sorel, le théoricien le plus en vue du syndicalisme révolutionnaire, qui aspirait à rendre au producteur la maîtrise de son destin – autrement dit, à abolir la relation de dépendance salariale, problématique étrangère au marxisme, pour qui le salariat préludait à l’inéluctable prolétarisation du travailleur. Or, la question de l’autonomie du producteur se posera au XIXe siècle dans des termes souvent dramatiques. Elle hantera l’histoire du premier syndicalisme, décrié par les marxistes qui y voyaient une résurgence de l’ancienne organisation du travail : les corporations d’Ancien Régime.

La discipline spirituelle contre le ressentiment

La responsabilité constituait le premier article de la foi populiste de Lasch. Rien ne l’exaspéra autant que le jugement empreint de misérabilisme adopté sans réserve par la gauche, qui la conduit à porter un regard compatissant sur les working classes. « Le populisme, note-t-il, a toujours rejeté une politique fondée sur la déférence aussi bien que sur la pitié », car « on ne peut pas recevoir une bonne opinion de soi ; on doit la gagner ». C’est dans cet esprit qu’il faut relire l’interprétation lumineuse qu’il a donné de la lutte pour les droits civiques. C’est seulement dans le Sud que le mouvement lancé par Martin Luther King rencontra le succès pour la raison qu’il a pu s’y appuyer sur une « éthique petite-bourgeoise de l’épargne et de la responsabilité » et sur la conscience « tragique de l’existence qui prenait racine dans le fondamentalisme baptiste ». Il en ira tout différemment dans les villes industrielles du Nord où l’échec de la prédication de Luther King laissera le champ libre au « Black Power ». Or, à la différence des suprémacistes noirs, Luther King avait appris du théologien Reinhold Niebuhr (l’une des grandes références de Lasch) « la discipline spirituelle contre le ressentiment », seule façon de mettre un terme au cycle de violence mimétique. C’est au nom de cette éthique de la responsabilité et de l’autonomie que Lasch s’opposera aux politiques de discrimination positive préconisées par les élites progressistes de la côte Est.

Wall Street et Woodstock : la nouvelle alliance des libéraux-libertaires

Ce n’est pas le seul reproche qu’il adressera aux élites, loin s’en faut. Il leur consacrera même son dernier ouvrage, paru quelques jours avant sa mort, La Révolte des élites (1994, trad. française : Climats, 1999). « Il fut un temps où ce qui était supposé menacer l’ordre social et les traditions civilisatrices de la culture occidentale, c’était la “révolte des masses”. De nos jours, cependant, il semble bien que la principale menace provienne non des masses, mais de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie ». Lasch faisait remonter cette « révolte des élites » au tournant des années 1970-80 quand une « super-classe » mondialisée s’est affranchie de tout contrôle, soumettant les peuples à sa loi d’airain.

Parmi les premiers, sinon le premier, il a décrit cette alliance à front renversé entre Wall Street et Woodstock qui accouchera des libéraux-libertaires. Il pressentira même derrière ce mariage contre-nature une relation plus trouble, associant dans un même dessein les philosophies d’Adam Smith et du marquis de Sade. « Sade, avance-t-il audacieusement, imaginait une utopie sexuelle où chacun avait le droit de posséder n’importe qui ; des êtres humains, réduits à leurs organes sexuels, deviennent alors rigoureusement anonymes et interchangeables. Sa société idéale réaffirmait ainsi le principe capitaliste selon lequel les hommes et femmes ne sont, en dernière analyse, que des objets d’échange. » Car s’il y a bien un grand précurseur à cette société libérée de son « surmoi » et commandée par ses seules pulsions, c’est sans nul doute Sade. C’est le prophète paradoxal de notre temps, lui qui a entrevu les conséquences ultimes de l’égoïsme axiomatisé par la pensée libérale : la jouissance immédiate comme impératif catégorique. Ainsi libéré, le sexe est devenu néo-libéral. D’Œdipe à Narcisse, d’un complexe à l’autre, la voie était toute tracée.

Le narcissisme était pour Lasch la maladie symptomatique de l’époque. Il en a livré une interprétation saisissante dans La culture du narcissisme, traduit pour la première fois en français en 1981, l’un des grands livres de notre temps (1979, trad. française : Climats, 2000). Le moi assiégé. Essai sur l’érosion de la personnalité (1984, trad. française : Climats, 2008) en est pour ainsi dire la suite, tout comme son dialogue avec Cornelius Castoriadis, La culture de l’égoïsme (Climats 2012). Une économie du désir ne peut fonctionner sans personnalité narcissique, même si cette dernière aboutit à multiplier dans le vide des subjectivités malheureuses. L’idée dominante que Narcisse se fait de la vie est que tout est facile. Il n’adhère pas, il glisse, en homme-téflon. Mais il y a une contrepartie à cette facilité : Narcisse n’est jamais assuré d’exister, d’où sa quête désespérée de reconnaissance. À quoi s’efforcent de répondre les idéologies du développement personnel, seule réponse à l’ère du vide et au trouble de l’identité qu’elle a ouvert.

La dimension religieuse de la vie

« L’atmosphère actuelle n’est pas religieuse, mais thérapeutique », déplore Lasch. Or, s’il y a bien quelque chose auquel il attachait une signification particulière, c’est la dimension religieuse de la vie. Religion et politique s’interpénètrent constamment chez lui, à telle enseigne qu’il ne concevait pas l’existence, ni individuelle ni collective, autrement que placée sous « le sort des sociétés menacées », selon une formule, qu’il aimait à citer, de Reinhold Niebuhr. Il n’a pas tant voulu héroïser la petite bourgeoisie que l’arracher à son embourgeoisement programmé, ce qui revenait à vouloir démocratiser l’héroïsme et héroïser la démocratie, vaste programme. Avec Proudhon et quelques autres, il partageait des illusions populistes que les formules meurtrières de Marx avaient pourtant ruinées. Car on ne trouvera jamais chez Marx d’éloge, sinon rhétorique, de l’atelier ou du métier. C’était pour lui des formes précapitalistes et préindustrielles irrévocablement dépassées.

Lasch (et c’est la principale faiblesse d’une œuvre par ailleurs majeure) veut échapper à la dialectique hégélienne du Maître et de l’Esclave. Fondamentalement, son populisme occulte la question du pouvoir. Ce qui lui confère une dimension utopique, n’aspirant pas tant à contrôler le cours de l’histoire qu’à s’en détourner pour renouer avec un ordre du monde défunt. Comment ne pas songer à L’Agent secret, le roman de Conrad, dans lequel le protagoniste va chercher à détruire l’observatoire de Greenwich, le méridien d’origine ? Ainsi raisonne la révolte populiste : arrêter l’horloge du temps et de l’histoire.

« La révolte est contre le progrès », disait en substance Jacques Ellul, l’un des grands penseurs du siècle passé, ajoutant qu’elle « est à la fois réactionnaire et illuministe ». C’est en effet contre le progrès que se sont révoltés la petite paysannerie américaine, les Luddites anglais ou les Canuts lyonnais. On pourrait multiplier les exemples. La révolte peut, en de rares occasions, réussir, mais alors le révolté ne sait pas quoi faire de sa victoire. C’est la fuite de Spartacus devant Rome, pourtant prête à tomber. C’est qu’il n’y a pas de futur dans la révolte populiste, pas plus qu’il n’y a de passé dans la conscience progressiste.

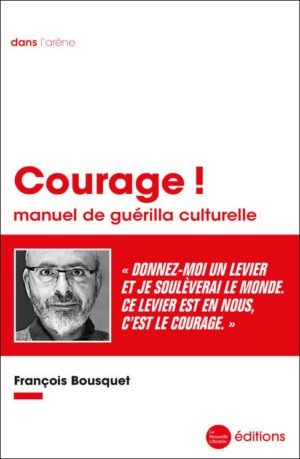

Photo © Université de Rochester – Christopher Lasch et ses élèves lors d’un séminaire à Rochester dans les années 1980.