Il en va des Molière comme des César : à chaque cérémonie, le ministre de la Culture vient s’y faire engueuler ; surtout quand il n’est pas de gauche. Rachida Dati n’échappe pas à la règle, à en juger de la diatribe que lui a adressée l’actrice Caroline Vigneaux, déguisée en Marianne façon Eugène Delacroix, un nichon dehors et le drapeau tricolore brandi, lors de la 36ème Nuit des Molière : « Rien n’a de prise sur vous, mais alors rien. Ni les dissolutions, ni les remaniements, ni les censures, ni les 49.3, ni les grandes manœuvres, ni les petites combines, vous êtes toujours là, vous savez résister ! »

« Résister » ? Le mot magique est lancé. Car les acteurs et les actrices résistent, qu’on se le dise. Voilà qui doit donner un sens à leur vie. À cet effet, Jean-Michel Michel Ribes a même inventé « le rire de résistance ».

Résister à tout, sauf aux subventions…

Au fait, à quoi ces gens peuvent-ils bien résister, si ce n’est aux subventions d’un État qu’ils paraissent honnir par ailleurs ? Parce que, ce n’est pas pour dire du mal de cette honorable profession, mais lors du procès de l’un des leurs, le plus fameux d’entre eux, Gérard Depardieu, l’heure n’était pas précisément au maquis des Glières. Au début, la journaliste Raphaëlle Bacqué, co-auteur d’une enquête consacrée à l’acteur, Une affaire très française (Albin Michel) nous apprend que dans la grande famille du cinéma français « tout le monde était au courant de ses agissements. » Et que donc la loi du silence régnait en maître à propos de celui qui était manifestement plus porté sur la carte des vins que celle du tendre. Pourquoi ? Raphaëlle Bacqué, toujours : « Il était à la fois très puissant – sur son nom pouvait se monter des films – et très admiré. Je pense que l’admiration est un élément très important. S’il avait été un acteur médiocre, il aurait été viré des tournages parce que son comportement était insupportable, mais comme tout le monde trouvait qu’il était extraordinaire – ce qu’il était – on fermait les yeux. » Où étaient alors nos « résistants » ? Aux champs, tel le sous-préfet, manifestement.

D’une trouille à l’autre…

Le gag, c’est qu’à la fin du même procès, c’est encore la même histoire, quand Fanny Ardant, sa plus fidèle amie, vient témoigner en sa faveur. Et notre confrère Arnaud Florac de remarquer, dans les colonnes de Boulevard Voltaire : « Là, elle était bien seule. En noir. Elle a commencé par dire que beaucoup de gens avaient eu peur de venir parce que cette fidélité à Gérard Depardieu aurait signé leur arrêt de mort, une mort sociale et professionnelle, dans un milieu du spectacle subitement passé du droit de cuissage à la chasse aux sorcières. »

Si l’on résume, nos « résistants » avaient les foies quand il fallait dénoncer Gérard, mais ont encore la trouille dès lors qu’il s’agit de le défendre. Tout simplement parce que, dans un cas comme dans l’autre, ils avaient peur de perdre leur boulot. Bref, encore quelques efforts pour jouer aux héros du Vercors.

Durant l’Occupation, des résistants de l’intérieur…

On remarquera encore, toujours à propos de « résistance », que durant les heures les moins lumineuses de notre histoire, zacteurs et zactrices ne furent pas exactement au rendez-vous. Certes, il y eut les deux Jean, Gabin et Marais, à la conduite exemplaire. On peut encore y ajouter deux femmes : Joséphine Baker, qui n’était même pas française, et la moins connue, Françoise Rosay, la marchande de violettes du Cave se rebiffe (1961), de Gilles Grangier, aux états de service plus qu’éminents. Pour le reste ? Pas grand-chose. Parmi les attentistes ? Louis Jouvet jugea plus prudent de partir en tournée en Amérique latine ; laquelle finira opportunément en… 1945. Et les autres ? Entre l’ambiguïté et la franche poignée de main avec les producteurs de la Continental, société de production allemande faisant alors pluie et beau temps sur le septième art français, c’était cinquante nuances de brun et de vert-de-gris. Ou de l’art de résister à tout, hormis à la résistance. Mais peut-être qu’à l’instar d’un Jean-Paul Sartre, ils « résistaient intérieurement » ; ce qui est toujours moins périlleux, surtout face à de véritables nazis.

Et après ? Après, et ce à de rares exceptions près, notre showbiz porta plutôt à droite, avant de se découvrir une conscience de gauche, 10 mai 1981 oblige. Et ensuite ? L’humoriste Dieudonné, avant qu’il ne parte en roue libre, confia à l’auteur de ces lignes, lors d’un entretien accordé au Choc du mois, en avril 2006 : « Ces gens ne sont ni de gauche ni de droite. Ils ne sont rien et agissent plus par conventions que convictions. Durant l’Occupation, ils ont joué devant les Allemands. Demain, si Jean-Marie Le Pen était à l’Élysée, ils deviendraient lepénistes. Je me demande même si certains ne s’y préparent pas déjà. »

Showbiz : la guerre des générations…

En attendant, inutile d’instruire le procès de ces « professionnels de la profession », comme disait le défunt Jean-Luc Godard, les principaux intéressés s’en chargent eux-mêmes, tant cette opérette médiatique a tout d’un psychodrame familial. La génération des parents a promu une liberté sexuelle flirtant souvent avec la pédophilie ; celle des enfants se revendique désormais puritaine. Autrefois, il convenait de jouir sans entrave ; désormais, c’est la jouissance qu’on entrave. Évidemment, tout cela ne concerne qu’un tout petit milieu, celui du showbiz, et même une toute petite partie de ce même milieu : les cinéastes de la gauche bourgeoise, promoteurs d’une « transgression » adulée hier, désormais passée de mode et même vouée aux gémonies.

Du temps de Georges Lautner et d’Henri Verneuil, le cinéma était plus simple. Et la jolie Mireille Darc ne renaudait ni devant la grivoiserie et encore moins contre la galanterie.

PS : Au fait, si nos résistants savaient résister, ils résisteraient bien mieux en refusant que leurs films soient financés par l’infâme réactionnaire Vincent Bolloré qui, du haut de Canal Plus, est désormais le grand argentier du cinéma français. Ce ne semble pas être le cas. Un oubli, sans doute. »

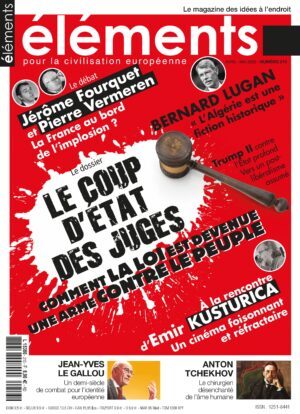

© Photo : En Marianne, l’actrice Caroline Vigneaux apparaît avec un sein nu lors de la 36e cérémonie des Molières. Capture France 2.