L’année 2021 n’aura pas été uniquement celle de la commémoration des 150 ans de la Commune mais également celle de l’anniversaire des cent ans du Parti communiste chinois. Cette date symbolique, les événements officiels qui l’ont accompagnée (et continuent de l’accompagner tout au long de l’année) et le contexte géopolitique dans lequel elle survient, ont évidemment été largement commentés dans la presse, sur différents tons, entre fascination pour la réussite d’un modèle et (plus souvent) craintes relatives à un nouveau « péril jaune ». Petit tour d’horizon de ce qui a pu s’écrire à ce propos ces derniers mois.

Dans Le Figaro du 23 juillet, la sinologue Anne Cheng entreprend de replacer le rôle politique du Parti communiste (PCC) dans l’histoire plus longue de la Chine. « Le régime communiste s’arroge le mérite exclusif d’avoir “libéré” la Chine, écrit-elle, et, ce faisant, de lui avoir restitué son statut impérial et d’avoir ainsi rétabli la continuité de la grande civilisation chinoise vieille de 5000 ans – paradoxe de taille pour une idéologie qui se proclame fondée sur la rupture révolutionnaire ! » Paradoxe qui n’en est un que pour ceux qui, connaissant mal l’histoire de cette révolution, l’envisagent sur un axe uniquement progressiste et la résument à l’application d’une stratégie de table rase (stratégie qui exista bel et bien mais seulement pendant un temps). Pour illustrer le caractère « révolutionnaire-conservateur » du régime chinois, Anne Cheng prend l’exemple d’une grande figure brandie jadis par le PCC comme épouvantail : Confucius. « Rappelons-nous la façon dont Confucius a été la cible privilégiée des attaques anti-traditionalistes tout au long du siècle dernier, depuis le mouvement du 4 mai 1919 jusqu’à la campagne contre Confucius et Lin Biao au paroxysme de la Révolution culturelle si bien nommée, qui a fini de détruire ce qui pouvait encore rester de la culture classique. Et voilà que les anciens Gardes rouges, après avoir passé leur jeunesse à “casser du Confucius”, le remettent, maintenant qu’ils sont au pouvoir, sur un piédestal au propre comme au figuré jusqu’à en faire l’icône par excellence de l’identité nationale et civilisationnelle chinoise. Confucius reprend ainsi du service pour exporter l’image d’“harmonie”, de “luxe, calme et volupté” que la Chine veut projeter d’elle-même dans le monde et qui sert de vernis soft pour couvrir la réalité du très hard power de sa stratégie de puissance économique et géopolitique tous azimuts des “nouvelles routes de la soie”… » Comme disait Deng Xiaoping, qu’importe que le chat soit noir ou blanc tant qu’il attrape la souris…

Cette analyse n’est pas sans rappeler celle de l’écrivain Claudio Mutti qui, dans une brochure parue il y a quelques semaines aux éditions Ars Magna (Maoïsme et tradition), replace lui aussi la révolution communiste dans le temps long de la tradition chinoise, entre taoïsme, confucianisme et rites impériaux. Il rappelle ainsi que l’association symbolique de Mao au soleil dans le folklore révolutionnaire (dans les paroles de la célèbre chanson L’Orient est rouge par exemple) ressuscite une analogie propre à la représentation de l’Empereur. Le maoïsme lui-même comme idéologie puiserait dans les sources antiques de la pensée chinoise. « L’interprétation des contradictions dialectiques opérée dans le maoïsme, écrit Mutti, est reliée à notre avis à la tradition extrême-orientale et propose une revendication des enseignements taoïstes en les revêtant d’une terminologie marxiste-léniniste. »

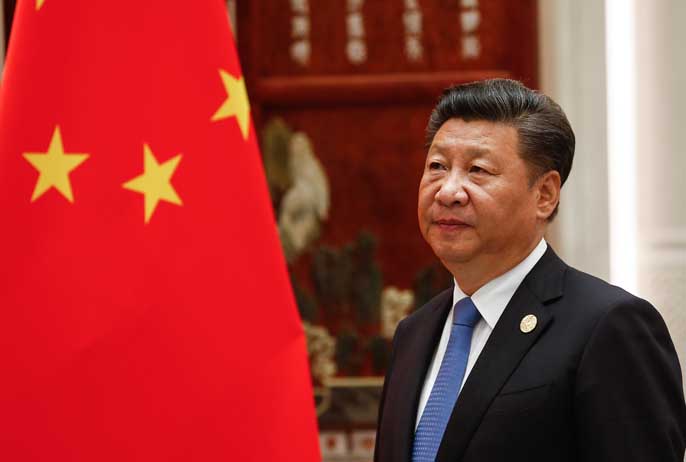

Dans L’Humanité Dimanche, un des seuls titres de presse français à jeter un regard plutôt bienveillant sur le PCC, on peut lire le 1er juin un article en forme de bilan de l’actuel président chinois. « À son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping en affiche la priorité avec l’ambition de faire de la RPC “la première puissance innovante” d’ici à 2049, pour le centenaire de sa fondation, en conclusion d’un siècle de rattrapage. C’est à la fois tout l’enjeu de la confrontation avec les États-Unis, bousculés dans leur hégémonisme dans ce secteur, et de l’actuel bras de fer avec les géants privés de la high-tech chinois, les BAXT (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), l’équivalent des Gafam américains et fer de lance du capitalisme en Chine. En affirmant son contrôle sur ces empires, l’État entend les soumettre aux seuls intérêts du pays et garder la main sur la maîtrise de sa révolution scientifique et technologique. Celle-ci s’inscrit en droite ligne dans la poursuite de la lutte pour l’indépendance et la pleine souveraineté économique du pays, dont rêvaient naguère les insurgés de la Chine humiliée. » Cette lecture rejoint dans les grandes lignes celle de Jean-Claude Delaunay, telle qu’il l’exposait il y a deux ans dans son passionnant livre Les Trajectoires chinoises de modernisation et de développement (Delga, 2019), dont je m’étais d’ailleurs fait l’écho dans les pages d’Éléments.

Ce rapport particulier entre États et grosses entreprises – difficile à comprendre dans la logique du capitalisme à l’occidentale semble se situer au cœur des tensions (passagères ?) entre le PCC et Jack Ma, le PDG d’Alibaba, un des hommes les plus riches de Chine, revenu récemment aux affaires après s’être mystérieusement « évaporé » pour des raisons qui restent à déterminer. Le 12 avril dernier, la revue The Initium (Duanchanmei en chinois), éditée à Hong Kong, nous en apprenait un peu plus sur les conceptions économiques de Jack Ma et son rapport au gouvernement. « Essayiste spécialiste des questions inancières, Wu Xiaobo explique que Jack Ma lui aurait confié lors d’une conversation privée, en 2005, que “le meilleur modèle d’entreprise qui soit est celui de l’État”, car l’État fournit des services publics tels que l’accès à l’eau, à l’électricité et au réseau routier tout en tirant ses revenus des impôts payés par les citoyens. Il fallait donc, selon lui, qu’Alibaba adopte le modèle d’un État. Ce “modèle de l’État” évoqué par Jack Ma a peu à peu évolué jusqu’à devenir un argument visant à protéger l’expansion d’Alibaba dans un cadre légal. Après avoir déini, en 2008, Alibaba comme un “fournisseur de services d’infrastructure de commerce électronique”, en 2009, Jack Ma déclare aux salariés du groupe que l’entreprise doit “veiller à apporter des bienfaits à la société, contribuer à l’équité sociale et rechercher l’efficacité sociale” et ajoute que les hommes d’affaires doivent “assumer une responsabilité au même titre que les hommes politiques, les artistes et les architectes, en devenant le principal moteur du développement social”. Il faut qu’Alibaba “crée 100 millions d’emplois dans le monde” et évite aux vieilles dames de devoir faire la queue à la banque pour payer leurs factures d’électricité. » Ces idées-là ne sont pas sans rappeler les principes de l’ancien capitalisme dit « paternaliste » tel qu’il s’appliquait en Europe avant le déferlement du néolibéralisme.

« Ce faisant, poursuit l’article, la position de Jack Ma dépasse à l’évidence celle d’un simple chef d’entreprise. Il aime à parler de ses activités commerciales en se plaçant du point de vue des “intérêts de l’État”, ce qui est très rare, à l’époque, parmi les autres chefs d’entreprise privée chinois de même envergure. En 2014, Jack Ma redéfinit Alibaba comme une “entreprise d’État”. Même s’il explique cette nouvelle appellation par des mots fleurant le nationalisme, affirmant qu’elle “est l’affirmation de l’innovation technologique et de la capacité de création de la Chine et représente la contribution de la nation au reste du monde”, on ne peut s’empêcher de se rappeler à cette occasion ses propos sur sa volonté de “gérer l’entreprise sur le modèle de l’État”. » On ne sait bien sûr pas ce que valent, sur le terrain, ces déclarations d’intention, mais il est intéressant de noter que lorsque certains patrons parlent d’administrer leur entreprise sur le modèle de l’État, d’autres, sous nos latitudes notamment (et on peut repenser aux déclarations d’un Sarkozy il y a quelques années), préfèrent au contraire gérer l’État sur le modèle de l’entreprise… Management proto-étatique d’un côté, gouvernance libérale de l’autre.

Du côté de Hong-Kong toujours, certains commentateurs insistent sur le rôle central du développement technologique dans le succès économico-politique du modèle chinois. « L’innovation technologique constitue une force motrice intense, qui stimule le perfectionnement des structures économiques » écrit Chen Guoxiang le 28 juin dans la revue Yazhou Zhoukan, avant d’ajouter : « L’idée de “régénérer le pays au moyen de la technologie” a déjà été mise en pratique depuis longtemps, mais Xi Jinping a su utiliser l’ensemble du système pour promouvoir les nouvelles technologies, et cela s’est révélé une arme redoutable capable à la fois de dynamiser l’économie, de développer la compétitivité et de renforcer l’autorité du parti. » Celui-ci trouverait sa légitimité, selon le chef de l’État, dans « la pensée pour la nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques de la Chine ». L’article considère que ce modèle est « le plus adapté qui puisse être en matière de politique et d’affaires étrangères » et qu’il « suffit de s’y conformer pour réaliser le rêve chinois et offrir par la même occasion un exemple à suivre à tous les autres pays qui, comme la Chine, ne se reconnaissent pas dans le modèle de démocratie libérale incarné par les Occidentaux ». Un discours déjà très présent chez les dirigeants chinois, on s’en souvient, à l’époque où les pays « non-alignés » tentaient de faire front commun face aux États-Unis. Dans le quotidien suisse Le Temps du 1er juillet, Wu Qiang, ancien professeur de sciences politiques de l’université Tsinghua de Pékin, explique : « Le centième anniversaire est particulièrement importants pour le gouvernement central et le Parti : c’est une manière de prouver au monde qu’après la guerre froide, après ce qui a été présenté comme la “fin de l’histoire”, le PCC a réussi à survivre et à devenir une superpuissance. » L’article rappelle en effet que « le PCC a longtemps été terrifié par la perspective de suivre l’Union soviétique dans sa chute ». Cet éventuel effondrement ne semble, pour le moment, pas à l’ordre du jour.

Cette façon indirecte de tenir tête au rival américain, notamment dans le contexte des récentes tensions autour de Taïwan, pose, selon Bruno Guigue (que nous avions interviewé il y a quelques années dans Éléments), les bases d’un nouvel universalisme, concurrent de l’autre. Dans le numéro de juillet-août de Méthode, revue officielle des instituts franco-russes, l’essayiste écrit : « En inaugurant une nouvelle guerre froide contre la Chine, Washington et ses sbires jouent à titiller le dragon. La seule chose qu’ils oublient, c’est qu’il est plus malin qu’eux. » Contrairement à la plupart des éditorialistes ouest-européens, il a pris pour sa part le contrepied de la doxa en la matière : « À l’universalisme hypocrite de l’Occident, écrit-il, je préfère l’universalisme réel dont parle si bien Zhao Tingyang (philosophe chinois et chercheur à l’Institut de philosophie de l’Académie chinoise des sciences sociales) : un universalisme inclusif, et non exclusif. Un universalisme qui accepte la diversité des modèles, et non un universalisme qui prétend imposer un modèle unique. » Quoi qu’on pense du modèle chinois, il est en effet indéniable qu’un retour de la multipolarité ne pourrait être qu’une bonne chose, les grandes puissances les plus dangereuses pour le reste du monde étant toujours celles que ne contrebalance aucune autre grande puissance.

La plupart des commentateurs français, à gauche comme à droite, jettent néanmoins un regard beaucoup plus sévère sur les autorités chinoises. Une question revient partout, lancinante : le PCC est-il toujours socialiste ? « Il est difficile d’analyser la trajectoire du PCC en termes d’“abandon”, voire de “trahison” de l’idéal socialiste, analyse Jean-Louis Rocca dans Le Monde Diplomatique du mois de juillet. Dès le début, le socialisme proclamé n’est pas un but, mais un moyen pour unifier le pays, construire une économie robuste et un État fort, afin de remettre la Chine au centre du jeu mondial. » Plus qu’une application fidèle des principes du communisme il faut peut-être y voir une forme de national-étatisme. Mais aujourd’hui qu’en est-il ? « Pour étouffer ses opposants, le PCC utilise une théorie des classes fondée non plus sur la relation aux moyens de production, mais sur les “valeurs”, c’est-à-dire sur l’attitude vis- à-vis du pouvoir. Si la bourgeoisie a disparu, explique-t-on, l’“esprit bourgeois” peut s’insinuer dans toutes les têtes. » Et de rappeler que cette substitution des « valeurs » aux réalités de classe était déjà présente durant la Révolution culturelle, au cours de laquelle « les soutiens du Grand Timonier [étaient] considérés d’emblée comme d’authentiques révolutionnaires, quelle que soit leur origine [de classe] réelle ». Quoique rompues aux principes de l’économie, les autorités chinoises semblent avoir opté pour un type de propagande bien éloigné des perspectives du matérialisme dialectique.

Dans le même numéro du Monde Diplomatique, Jérôme Doyon répond lui aussi à la même question dans un article intitulé « Que reste-t-il du communisme en Chine ? ». Pour cela il se penche sur la sociologie même du PCC. « Alors qu’“œuvrer pour le communisme” figurait parmi les principales raisons de rejoindre le Parti durant l’ère maoïste, écrit-il, les motivations actuelles sont plus pragmatiques : il s’agit en premier lieu de faciliter son avancement professionnel. On voit, à travers les formations internes proposées, que le Parti lui-même se présente comme une structure managériale inspirée du néolibéralisme, visant une gestion efficace de la population et de l’économie. » Du Jack Ma inversé en quelque sorte… Mais qu’en est-il alors de la doctrine ? « Concentré sur sa propre survie, et caractérisé par un grand pragmatisme, voire par un vide idéologique, poursuit-il, le PCC intègre donc dans ses rangs un nombre croissant de capitalistes, tout en devenant de plus en plus présent dans les entreprises. » Et de donner l’exemple des nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative, BRI) qui « accélèrent l’internationalisation des sociétés chinoises » et « créent des cellules du Parti à l’étranger pour encadrer leurs employés ». A l’internationalisme maoïste, conclut-il, s’est substitué l’exportation d’un mode d’organisation et d’outils disciplinaires.

En matière d’outils disciplinaires justement, un article paru le 30 juin dans Le Courrier international en donne un exemple à travers les interventions du PCC dans le domaine de la musique et du divertissement. Il examine le cas du rap, genre en pleine expansion dans la Chine actuelle (j’ai moi-même assisté à de nombreux concerts de ce type à l’époque où je vivais à Pékin). « Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, peut-on lire dans l’article, la répression intensifiée de Pékin contre les arts et la dissidence a transformé le rap, d’abord soumis à la censure, en une version apprivoisée, conforme aux valeurs du Parti. Le genre musical issu de la clandestinité s’élève ainsi progressivement au rang de musique officielle, à l’image du Parti communiste, qui a suivi le même parcours jusqu’à devenir hégémonique. » Un rôle de soutien du pouvoir qui cadre mal avec l’imagerie rebelle du rap, certes – mais le rap est-il vraiment plus rebelle sous nos latitudes, entre Black Lives Matter et autres initiatives « citoyennes » parrainées ou soutenues par les grands partis ?

A l’issue de ce rapide panorama, je me permets de renvoyer ceux qu’intéresse l’histoire du Parti communiste chinois au chapitre que j’ai intitulé Parti de rien, parti de tous dans mon livre Socialismes asiatiques : l’Orient est-il toujours rouge ? (éditions des Livres noirs, 2017) – ouvrage recensé lors de sa sortie par Pascal Eysseric dans les pages d’Éléments. En épluchant la presse à votre place, j’espère vous avoir fait gagner du temps – que vous saurez mettre à profit en lisant de bons livres !

Une réponse

I am deeply surprised and sorry wherein, an article like this, we read no point of the argumentative views of the most expert scholars in the field such as leading professor and director of Chinese studies in Fudan university Zhang Weiwei or British scholar Martin Jacques who both scrutinized the questions above, and wrote a few books to answer. in contrary, the Collège de France lecturer Anne Cheng who serves all her lectures to liberalize and democratize China the same as the « multicultural civilization of today France », par excellence the north of Paris one!