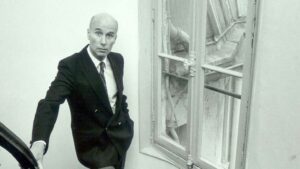

« Pourquoi éditer Matzneff ? Mais parce que je suis un éditeur! »

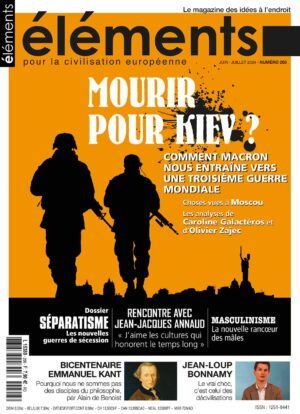

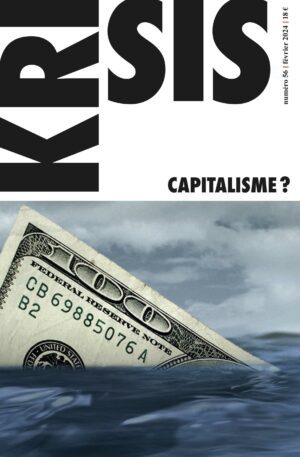

L’« affaire Matzneff » ou les « affaires Matzneff » n’en finissent pas de défrayer la chronique depuis la parution, en décembre 2019, du Consentement de Vanessa Springora. Elles ont fini par occulter le reste de l’œuvre, ce dont il est question dans le livre que la Nouvelle Librairie et les éditions Krisis sortent le 8 novembre : Derniers écrits avant le massacre, qui reprennent les chroniques qu’il a données au « Point », loin, très loin des affaires de pédophilie. La parole à François Bousquet, son éditeur.